3-4 февраля 2025 г. в стенах Института истории СПбГУ прошла международная конференция «Этнокультурное многообразие и идентитарные процессы»

Уважаемые коллеги!

3-4 февраля 2025 г. в стенах Института истории Санкт-Петербургского государственного университета прошла международная конференция «Этнокультурное многообразие и идентитарные процессы».

В фокусе внимания оказался широкий спектр проблем, связанных с формированием процессов этнической идентичности в различных регионах мира от древности до настоящих дней.

В рамках конференции проходила работа круглого стола «Идея представительства, этнокультурное многообразие и идентитарные процессы в Европе средних веков и раннего нового времени». На ней были представлены доклады ведущих медиевистов России. Речь шла о различных аспектах «представительства» в истории Европы: социо-профессиональные корпорации как элемент «представительства», формализованные институты сословных ассамблей, восприятие друг другом региональных фракций европейской знати, отражение истории «представительства» в трудах ученых правоведов, наконец, проблема функционирования представительства в условиях кризиса и войн.

С докладами выступили участники Проекта "Европейское наследие".

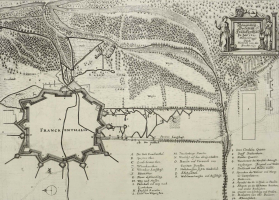

Выступление Н.А. Бережной было посвящено проблеме формирования и адаптации в новых условиях общин беженцев-кальвинистов в землях Пфальцских Виттельсбахов во второй половине XVI в. В частности затрагивались судьбы гугенотов во Франкентале и в землях бывшего монастыря Шенау близ Гейдельберга. Была отмечена сильная зависимость организации общин и их прав от курфюршеской администрации, прямой протекции князей- единоверцев. При всех колебаниях конфессионального курса гугенотам удалось закрепиться на ниве пусть скромной, но созидательной экономической жизни. Вплоть до катастрофы Тридцатиленей войны и оккупации Нижнего Пфальца в 1622 — 1623 гг. войсками Лиги и испанцами, тамошние общины эмигрантов играли заметную роль на уровне региона. Потомков их до сих пор можно встретить среди жителей Шенау.

А.Ю. Прокопьев также обратился к локальному сюжету: судьбам сословного представительства в соседнем от Пфальца герцогстве Вюртемберг в годы Тридцатилетней войны. Довольно рано уже на исходе средневековья в графстве, а с 1495 года — герцогстве Вюртемберг возник устойчивый диалог между князем и сословиями. В 1514 году был заключен Тюбингенский договор, впервые наделивший местных подданных весьма большими полномочиями, особенно в сфере налогообложения и контроля за княжескими финансами. Историки прошлого даже говорили о возникновении тогда в Германии одного из первых опытов «парламентаризма». Еще одной особенностью Вюртемберга стала монополия городов в структурах ландтага: дворянство и даже духовенство не играла на нем заметной роли. Городские элиты формировали настоящий олигархический блок, знаменитый в истории Вюртемберга “Ehrbarkeit“- „достопочтенное сообщество». Баланс сил при всех колебаниях оставался долгое время в целом неизменным.

Тридцатилетняя война, однако, внесла трагические коррективы. Имперская опала и бегство герцога Эбергарда III в Страсбург в 1634 г., оккупация его княжества имперско-католическими войсками разрушило старую систему «представительства». Эмигрантские чины ландтага умерли в изгнании, а в Штутгарте сословиям, как пособникам «мятежного» герцога было вообще запрещено собираться на какие -либо ассамблеи. В таких условиях эмигрантское правительство Эбергарда, избавившись от сословной опеки, получило возможность самостоятельно вести переговоры о реституции. В 1638 г. герцог получил прощение и вернулся в Вюртемберг. При этом возобновивший работу ландтаг сумел гарантировать для себя все прежние привилегии, и баланс в диалоге с князем был восстановлен на довоенном уровне. Война не привела к слому старых порядков, напротив, власть опиралась на старый фундамент.

Многообразие моделей лишь подтверждает необходимость дальнейшего глубокого анализа как институционного каркаса, так и его содержимого — людей, их карьеры, связи, слова и дела в ярком и очень сложном мире Старой Европы.